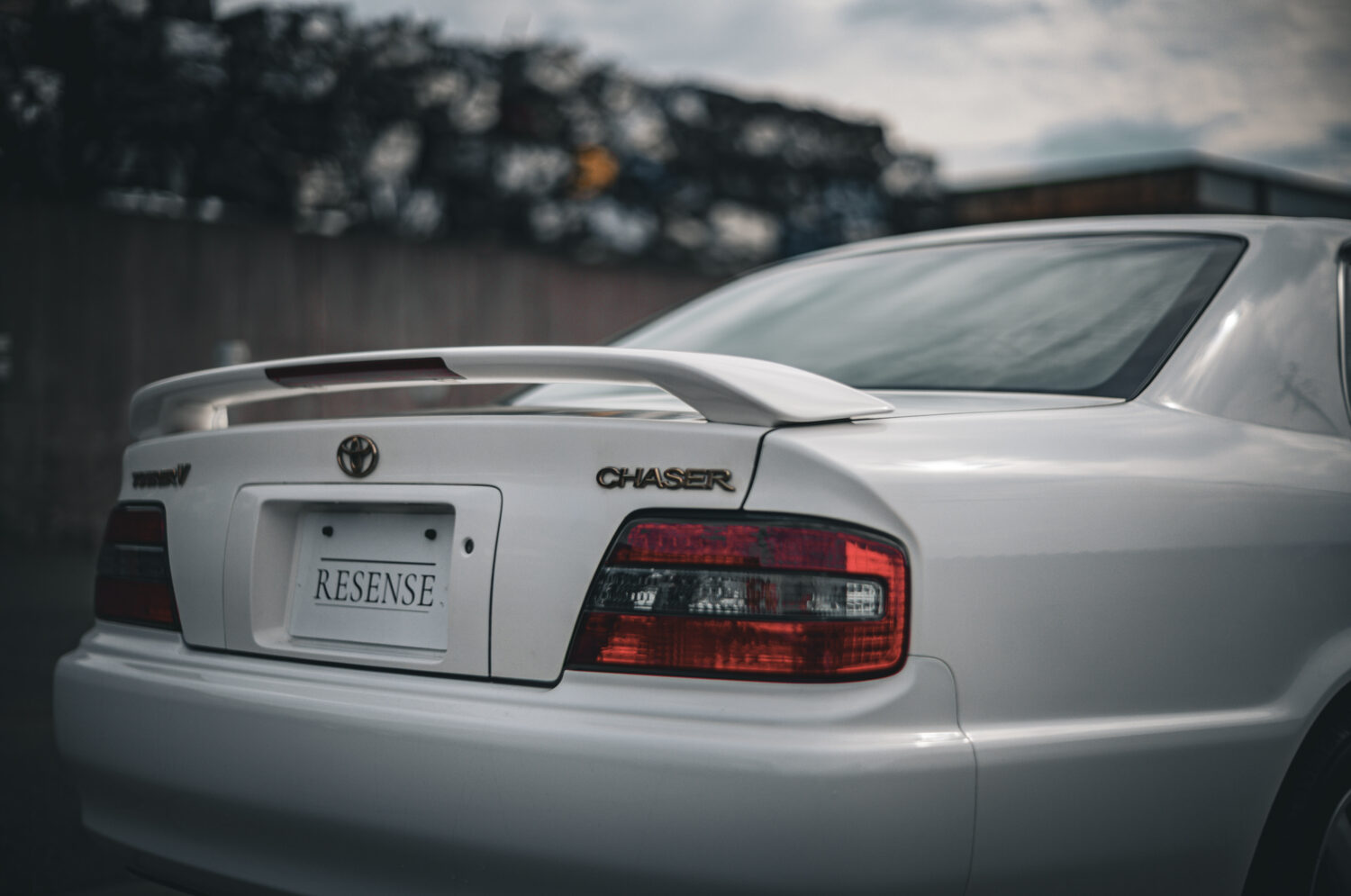

白いボディに直6ツインターボを隠し持つ、90年代トヨタの名作。上質さと速さを兼ね備えたチェイサー ツアラーVは、ATでこそ味わえる静かな熱を今に伝える。

熱を秘めたセダン

白いセダンは、90年代の日本車デザインを象徴する存在だった。穏やかで端正、誰の前にも出しゃばらない。

だが、その中にハイパワーの直6ツインターボを積んでいたのが、マークII、クレスタ、チェイサーの“3兄弟”のツアラーVだ。

「ツアラー」は長距離を快適に走るグランドツーリングの意であり、「V」はターボと走りの象徴。つまり「上質な速さ」を意味する組み合わせだった。

ドリフト文化の中ではすぐに英雄となり、若者がそのFRレイアウトと名機1JZ-GTEのパワーを使いこなした。

しかし、本来このクルマは“荒ぶるため”ではなく、“流れるように走るため”に作られたセダンだ。

装飾を排したホワイトのボディ。厚みのあるベロアシート。そして静かに息づく直6ツインターボ。

そのどれもが「過剰さ」から距離を置いていた。速くても偉そうではない、そんなトヨタの美学が宿っている。

ツアラーVとは、スポーツと上質の中間点。ドライバーズカーでありながら、ビジネススーツのまま乗れる完成度。

90年代のトヨタがもっとも調和的で、もっとも成熟していた時代の象徴だった。

直6が奏でる機械の完成形

ボンネットを開けると、直列6気筒のエンジンが整然と収まっている。

これが、スープラ譲りの1JZ-GTE。2.5リッター直6ツインターボ、280psは当時の自主規制上限だ。

アクセルを軽く踏み込むと、ターボラグをほとんど感じさせずにトルクが立ち上がる。回転数を追うよりも、粘り強く伸びていく感覚。

そして、4速オートマチックがこのエンジンの存在感をいっそう際立たせている。

ギアが少ないぶん、一つひとつの変速区間が長く、ターボが立ち上がる瞬間を体で理解できるのだ。どこでブーストがかかり、どこで抜けるか。その変化がわかりやすく、走りに呼吸のリズムが生まれる。

結果として、現代の多段ATにはない「エンジンを味わう時間」が残っている。

この形式──直6──は、やがて時代の波に飲まれていく。

衝突安全やパッケージングの制約で、長大なレイアウトは姿を消した。

トヨタがこの形式を量産車に搭載していた時代は、JZを最後に終わりを迎えた。だからこそ、このエンジンは“職人の時代の結晶”とも言える。

過剰な制御も、演出もない。ただ機械の力を素直に受け止め、伝える。

それだけで、ちゃんと楽しい。

ATだからこそ

市場では今も昔も、MTのツアラーVが人気だ。

ドリフトやチューニングのベースとして理想的で、走りのダイレクト感を求める人にとっては唯一無二の存在だろう。

それゆえ、多くの車両が手を加えられ、ストリートや峠を走り込んできた。新車当時の空気をそのまま残す個体は、いまや数えるほどだ。

その一方で、AT車は「走り」に使われることが少なく、穏やかな時間を過ごしてきた。

この個体も走行わずか2.1万km。ノーマルのまま、当時の姿を静かにとどめている。スーパーホワイトの艶を保ち、純正ホイール、純正シート、すべてが整っている。

古き良き国産車の質感を、今もそのまま味わえる一台。時代を象徴するような、シンプルで端正な白いセダンだが、その内側には名機と呼ばれるエンジンが息づいている。

そして、ステアリングを握れば「この時代のトヨタがいちばんいい」と思える良さがある。

スポーツと上質の境界線を最も美しく描いたセダン。

チェイサー ツアラーVは、90年代トヨタの完成度を今に伝える存在だ。

河野浩之 Hiroyuki Kono

18歳で免許を取ったその日から、好奇心と探究心のおもむくままに車を次々と乗り継いできた。あらゆる立場の車に乗ってきたからこそわかる、その奥深さ。どんな車にも、それを選んだ理由があり、「この1台のために頑張れる」と思える瞬間が確かにあった。車を心のサプリメントに──そんな思いを掲げ、RESENSEを創業。性能だけでは語り尽くせない、車という文化や歴史を紐解き、物語として未来へつなげていきたい。