初代の直6FRから大きくキャラクターを変え、快適性を重視した2代目セフィーロ。走行わずか1万kmで当時のままの空気を宿すこの個体は、広い室内と名機VQの滑らかさを兼ね備え、家族と過ごす時間もひとりで味わう走りも譲らない存在だった。

ヤンチャな初代からのキャラ変

セフィーロと聞けば、当時を知る人ほど少しヤンチャな姿を思い浮かべるはずだ。直列6気筒のエンジンを積み、FRで豪快に駆け抜けた初代セフィーロ。

だが、いま目の前にあるのはその後継──まったく違う表情をまとった2代目だ。

セフィーロの大きなキャラ変に、当時のクルマ界隈は少なからず戸惑った。その最大の理由は「なぜFFなのか」という問いだ。

答えは、実際に車内に乗り込めばはっきりする。

「広い」単純にそう思えるからだ。

当時の日産車は、他ブランドと比べて室内がややタイトな印象を持たれていた。特に足元の余裕は十分とは言えなかった。だが駆動方式をFFに切り替えることで、上級セダンに匹敵する広さを確保することができたのである。

そんな話をすると「でも直6じゃないんでしょ?」という声が聞こえてきそうだ。

確かに、この世代からはV型6気筒エンジンへと移行した。だが搭載されているのは、後に名機と称されるVQエンジンであることを忘れてはいけない。その国内初採用モデルが、この2代目セフィーロなのだ。

ここから、走りも快適性も妥協しない全方位の満足を目指す挑戦が始まった。

宝物のような

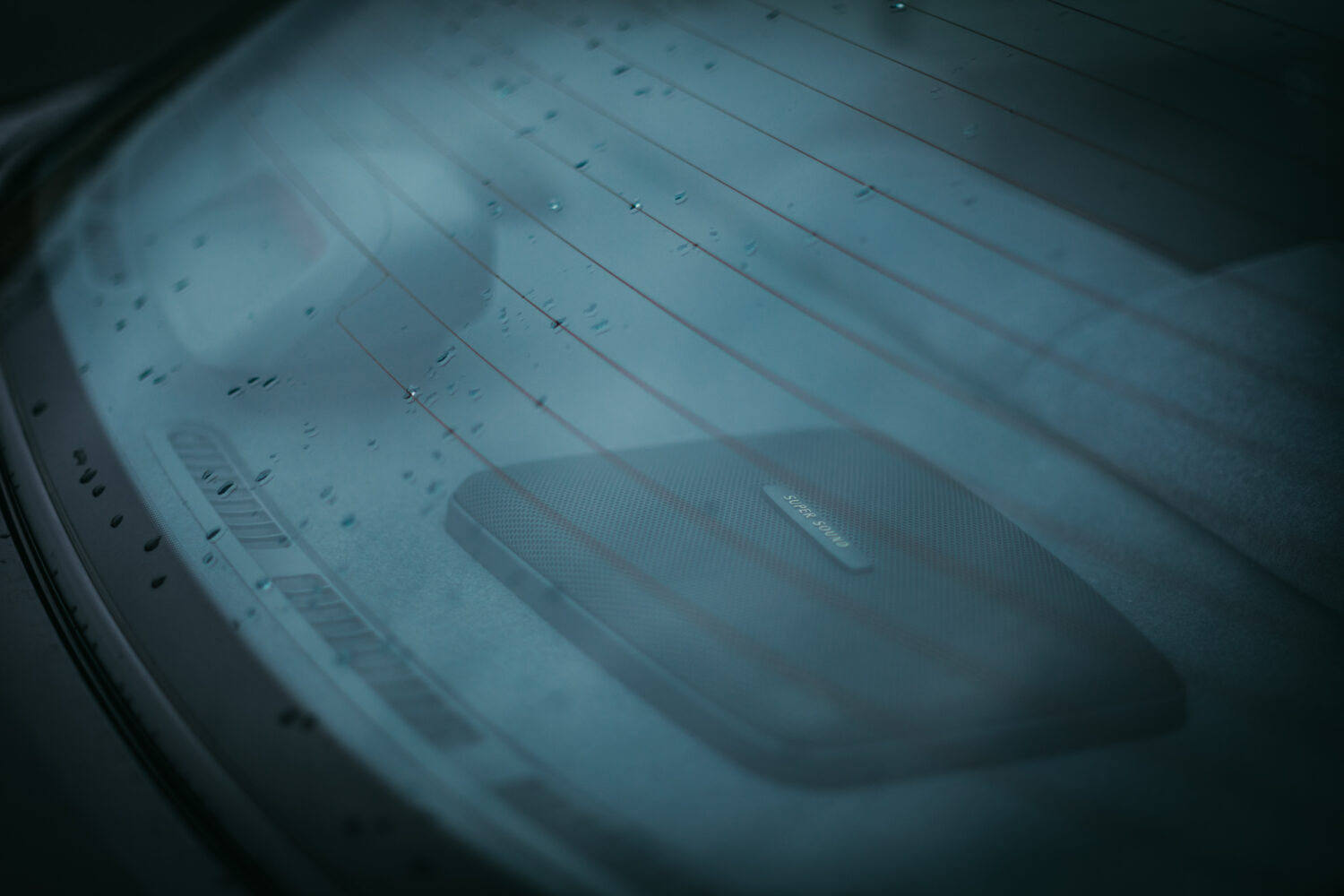

メッキにくすみのないドアノブに手をかけて室内へ乗り込むと、当時のクルマ特有の匂いがふっと漂う。RESENSE MAGAZINEの読者ならきっと共感していただけるだろう、あの独特の香りだ。

しかもこの個体からは、まだ多くの人が過ごしていないことがわかる“初々しさ”までもが立ち上がってくる。

エンジンをかける前に、あれこれ車内を物色してみる。

やはり目を引くのは広々とした室内だ。割れのないダッシュボードは十分な油分を保ち、しっとりとした艶を放っている。傷の少ない木目パネルには、カセットデッキとオートエアコンの操作パネルがシンプルに並び、使用感の薄さを伝えている。

後部座席に目をやると、やはり広い。へたりのないシートと新品同様のフロアマットが、このクルマがほとんど人を乗せてこなかったことを示していた。

走行距離にしてわずか1万km──その数字が、この保存状態の理由を雄弁に物語っている。

このクルマの歴史を見てもわかるとおり、室内の快適性を求めたモデルだからこそ、いまも当時のまま残されたこの車内空間は、まさに宝物と言える。

ひとりでも楽しめる

キーをひねってVQエンジンを呼び起こすと、あのV6サウンドが心地よく刺激してくる。その少し後を追うように、ローカルFMのパーソナリティの声が車内に響いた。

これだ!このクルマの一番のBGMは。FM用にチューニングしたのかと思うほど、ベストマッチした音質に聞き惚れながら想像する。

ファミリーで出かけた楽しい休日の帰り道。運転席のパパ以外は疲れて眠り、静かな車内にFMラジオの声だけが流れる。その音に耳を傾けながらマイホームへと向かう、幸せな家族の姿が浮かんでくる。

現代のクルマに慣れた身には少し重たく感じるステアリングをきりながら、クルマを進める。

低回転よりも高回転が好きなエンジンだとすぐに分かった。それに呼応するように、固めのシートと足回りがドライバーを挑発してくる──「走りも試してみなよ」と。

下から上まできれいに回るエンジンに、この個体の良好なコンディションと本来のポテンシャルが重なる。

そして思う。これは家族を乗せていないひとりの時間にも、きっと満足を与えてくれるように作られている、と。

走りと快適、どちらも譲れない人に

あちらを立てればこちらが立たず、という慣用句がある。

つまりこの世はトレードオフが常だという戒めだが、どちらも譲れないと思うのは欲張りなのだろうか。

家族の時間も、自分の時間も両方が、自分の大切なアイデンティティで、諦めることなんてできない。そう思う人へ向けて生み出されたこのセフィーロ。

このクルマの一番好きなポジションである、テールランプをもう一度眺める為に後方へまわると、FM放送を受信するアンテナが天高く伸びていた。

まるで、秋を告げる“そよ風”を受け止めるかのように。

SPEC

日産・セフィーロ 2.5 25エクシモ

- 年式

- 1995年式

- 全長

- 4760mm

- 全幅

- 1770mm

- 全高

- 1410mm

- ホイールベース

- 2700mm

- 車重

- 約1420kg

- パワートレイン

- 2.5リッターV型6気筒

- トランスミッション

- 4速AT

- エンジン最高出力

- 190ps/6400rpm

- エンジン最大トルク

- 24.5kgm/4800rpm

高見大介 Daisuke Takami

子どもの頃、ポケットにはいつもお気に入りのミニカーが入っていた。選ぶのはスーパーカーではなく、決まって国産の大衆車。父の車の助手席から、街を走る彼らを羨望の眼差しで眺めるのが大好きだった。あの頃に憧れた80〜90年代の車達は、中年になった今の僕の目にはどう映るのだろう。きっと、懐かしさと新しい発見が入り混じった不思議な気持ちが芽生えるだろう。そんな感覚を、読者の皆さんと一緒に楽しみたい。