派手さではなく、余白で語る一台。アルピナB7は、最高速を誇るのではなく、高速域を日常の延長線上に置いてしまうサルーンだ。静かな上質と運転の手応えが、高次元で同居している。

高速域を日常の延長線上に

このB7に触れて最初に浮かんだ言葉は、「上質を絵に描いたような」だった。

派手な演出も、力を誇示するような空気もない。それでいて、すべての動きに迷いがなく、角が取れている。アルピナが長年積み重ねてきた価値観が、過不足なく一台に凝縮されている感覚だ。

AMGやポルシェの高速性能は、ドライバーに緊張と覚悟を求める。その緊張感が、自然とクルマと対峙する姿勢を生む。一方でアルピナは違う。このB7は、片手でアウトバーンの速度域に身を置けるクルマだ。緊張感を削ぎ落とし、高速域そのものを日常の延長線上に置いてしまう。

それは決して刺激が足りないという意味ではない。

むしろ逆で、刺激を刺激として主張しない強さがある。ドライバーに「頑張らせない」ことを、これほど高い次元で成立させているサルーンは多くない。

最高域を生きるための設計

B7の本質は、最高速という数値にはない。

このクルマは“最高速に挑戦する”ためではなく、“最高域で一番快適に過ごす”ために作られている。

速度が上がるにつれて、路面の情報は自然と丸められ、車体は水平を保ったまま進んでいく。アルラット(4WD)の安定感は前に出過ぎることもなく、ただ黙々と直進性を支えている。アクセルを踏み込んだ瞬間に訪れる加速は鋭いが、音や振動がドライバーの意識を刺激しすぎることはない。

数値的には600psを超えるV8ツインターボを積んだモンスターだが、その存在感は常に背景にある。踏めば速い。しかし踏まなくても不満はない。このバランス感覚こそがアルピナであり、B7というフラッグシップの矜持でもある。

速さを誇るのではなく、速さを馴染ませる。

その設計思想は、高速巡航という行為を“特別な体験”ではなく、“快適な移動時間”へと変換してしまう。

キャラクター変化の振り幅

アルピナは、モード切り替えによるキャラクター変化が大きいブランドだが、このB7ではその差がとりわけ明確だ。

コンフォートでは、ロングボディとエグゼクティブ・ラウンジの性格が前面に出る。21インチのホイールに低い扁平率のタイヤを履いているとは思えないほど、路面の凹凸は意識から遠ざかり、空間そのものが静かに流れていく。

一方で、スポーツ寄りのモードに切り替えると、ドライバーズカーとしての輪郭がはっきりする。

ステアリングの反応、加速の立ち上がり、車体の動きが一段引き締まり、「運転している」という実感が戻ってくる。それでも決して荒々しくはならない。あくまでアルピナの範疇に収まった変化だ。

京都から東京まで自走するとしたら、迷わずこのクルマを選ぶ。

長距離移動における疲労の少なさ、速度域を問わない余裕、そして、着いたときにまだ余力が残っている感覚。B7は、そのすべてを無理なく満たしてくれる。

それでいて、ハンドルを握る側が退屈しないだけの運転の手応えも、きちんと残されている。

ショーファーカーとドライバーズカー、その両立を理屈ではなく感覚で成立させている点に、このクルマの完成度がある。

終着点としてのB7

近年、アルピナは「最終」と語られることが多い。だが、このB7は単なる終盤のモデルではない。

むしろ、アルピナが第二の過渡期を迎え、その成熟がひとつの到達点に達した世代だと感じる。

アルピナは他ブランドに比べ、前期と後期の差が大きい。その傾向はこの世代で最も色濃く表れている。制御、質感、キャラクターのまとめ方──どれを取っても、初期とは別物と言っていい完成度だ。

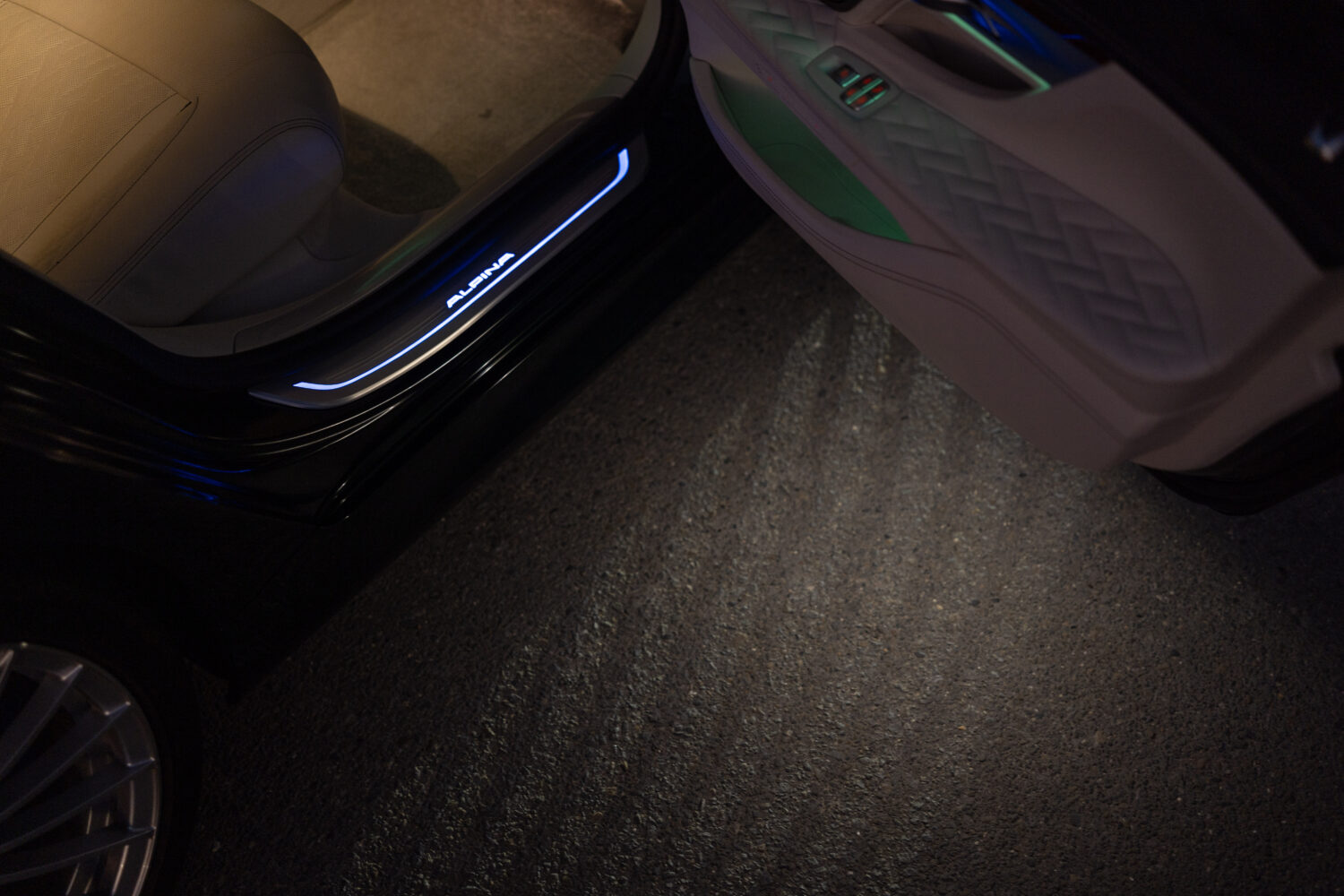

その中で、この個体が纏うアルピナ・グリーンは象徴的だ。

黒にも見える深い色味の中に、光を受けた瞬間だけ緑が立ち上がる。主張は控えめだが、価値観は明確。アルピナというブランドの姿勢そのものを映した色と言える。

その内側に広がる空間もまた、過剰な主張とは無縁だ。アイボリーを基調としたレザーに、天井を覆うアルカンターラ。素材の上質さは一目で伝わるが、視線を奪うような演出はない。

エグゼクティブ・ラウンジ仕様の後席には、リクライニングやマッサージ、ベンチレーションといった装備が揃うが、それらは贅沢を誇示するためではなく、移動時間を静かに整えるために存在している。

最終世代という言葉では収まりきらない、ひとつの完成形。

このB7は、速さでも豪華さでもなく、「どう在るか」という問いに対するアルピナなりの答えを示しているようだ。

河野浩之 Hiroyuki Kono

18歳で免許を取ったその日から、好奇心と探究心のおもむくままに車を次々と乗り継いできた。あらゆる立場の車に乗ってきたからこそわかる、その奥深さ。どんな車にも、それを選んだ理由があり、「この1台のために頑張れる」と思える瞬間が確かにあった。車を心のサプリメントに──そんな思いを掲げ、RESENSEを創業。性能だけでは語り尽くせない、車という文化や歴史を紐解き、物語として未来へつなげていきたい。